機械學專家王洪星教授 (原北洋大學航空系系主任)

航空發動機專家王紹曾教授 (原云南大學航空系系主任)

材料科學專家吳云書教授 (原西北工學院航空系系主任)

熱加工工藝專家饒國璋教授 (原四川大學航空系系主任)

動靜壓軸承專家張錫圣教授 (原中央工業專科學校航空 工程科主任)

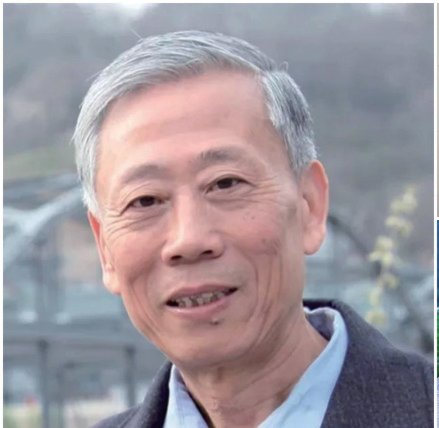

王洪星,1915 年11 月生,湖南湘 潭人。1930- 1932 年就讀于湘潭第一中 學,1933- 1935 年就讀于長沙第一中學, 1936 年考入位于天津的北洋工學院航空 系。1937 年7 月7 日,日本發動全面侵 華戰爭。7 月30 日,天津淪陷,北洋工 學院遷往西安,后合并其他院校組成西 北工學院,校址遷入陜西固縣古路壩。 王洪星于1940 年畢業后,留校任助教一 年。1941 年,經人介紹去湖南洪江機械 化學院任教官兼任研究所研究員。1946 年秋,航空委員會派遣王洪星等人赴美 國伊利諾依州空軍基地,參加航空工程 師組,進修實習。完成實習任務后,王 洪星于1947 年底回國到上海,他對國民 黨政府的腐敗和黑暗早已痛惡,決定不 回國民黨空軍,而去他的母校北洋大學 機械系任教,并兼任航空系副教授。 1949 年王洪星升任北洋大學航空系教 授、航空系系主任。新中國的成立后, 王洪星教授展開了為祖國航空教育事業 服務的新篇章。1951 年,根據中央指 示,北洋大學航空系、廈門大學航空系 和西北工學院航空系并入清華大學,成 立清華大學航空工程學院。1952 年,王 洪星教授參加了創建北京航空學院的工 作。建院初期,他擔任機械原理及機械 零件教研室負責人。他首先組織教學力 量,把教師分為機械原理、機械零件和 起重運輸機械課程三個教學組,每位教 師的任務明確,接著組織教師向來華的 蘇聯專家馬卡洛夫教授學習,輔以集體 備課。王洪星教授組織教師翻譯和編寫 教材,重點試講和集體討論,虛心向蘇 聯專家請教。他帶頭在全教研室試講機 械零件課程,虛心征求意見、修改講稿; 他還參加各教學組的備課討論。他對同 志和藹、親切、謙虛,有長者之風。經 過他和其他同志的共同努力,面向北航 全院的機械原理和機械零件等課程的教 學工作得到了學校的肯定和表彰。1958 年以后,王洪星教授的主要力量轉向科 學研究。70 年代開始,他著力于諧波傳 動研究,并且與校外研究單位和生產單 位合作,研究制造了新的諧波傳動裝置, 王洪星教授成為我國諧波傳動、齒輪傳 動技術以及牽引傳動技術的開創者之一。 在七十多年的教學和科研生涯中,他一 直勤奮耕耘在教學科研第一線,他嚴謹 治學,實事求是,奮斗不息,為北航培 養和造就了一批優秀桃李。為了資助來 自災區的貧困優秀學生,他奉獻自己的 微薄之力,2008 年6 月,他將自己的10 萬元積蓄,捐獻給北航教育基金會,建 立 “王洪星扶貧助學金”。這深深感動了 全校師生。今年已經97 歲高齡的王洪星 老教授,身體健康、思維敏捷,深贊改 革開放以來社會主義中國的美好時代。 他曾在網上發文: “給大學生談談幾個 問題”,他說: “我希望大學生們立定志 向,努力學習,善于學習,有堅實的專 業知識,又有廣泛的興趣愛好,關心國 事,學成后報效祖國。”王洪星老教授語 重心長地對北航學子們寄以厚望,這不 僅是對學生們的勉勵,也是對廣大北航 中青年教師的殷切期望。我們衷心祝愿 王洪星教授健康長壽,幸福吉祥。

王紹曾,1912 年12 月20 日生,河 北省高陽縣人。1925 年王紹曾考入北京 溫泉中學 (系中法大學附屬中學)。1929 年經保送就讀于中法大學理學院預科, 兩年后升入該校物理系學習。1935 年王 紹曾以優異成績畢業并被選送去法國里 昂大學理學院留學。1937 年春,他在法 國參加了抗日救亡運動的青年團體——— 中華民族解放先鋒隊,課余從事抗日救 國的宣傳活動,他產生了 “航空救國” 的強烈志愿。1938 年當他獲得了碩士學 位后,決定放棄攻讀物理學博士學位的 機會,轉而進入法國國立高等航空學校 攻讀航空工程。1941 年,王紹曾獲得了 航空工程師學位。此時歐戰正酣,歐亞 間交通中斷,他只得滯留在法國,應聘 去法國席格瑪 ( SIGMA)航空發動機工 廠任設計工程師,從事發動機設計和實 驗。1945 年8 月,王紹曾懷著報效祖國 的迫切心情,回到抗日的大后方重慶市。 1945 年10 月,王紹曾應邀到昆明云南大 學擔任教授兼航空系主任,從此他開始 了為祖國航空教育事業奉獻的生涯。 1951 年8 月全國高校院系調整時,云南 大學航空系并入四川大學航空系,王紹 曾等教授到北京參加了北航的籌建工作。 1952 年10 月北航建立,王紹曾負責參與 籌建航空發動機系。他特別重視實驗室 的建設。當時北航僅有幾臺院校合并時 帶來的外國發動機,王紹曾就親自到各 處收集和調撥各類航空器材,建設航空 發動機陳列室;同時自行設計、研制實 驗設備。經過不懈努力,先后建成了活 塞式發動機陳列室、噴氣式發動機陳列 室、熱工實驗室、傳熱實驗室、發動機 強度、振動實驗室以及一批供科研使用 的專用設備,例如暫沖氣源等。在學科 建設方面,王紹曾教授也費盡心血,學 院初建時只有發動機教研室,之后由活 塞式發動機、渦輪噴氣發動機、沖壓發 動機,后來又籌建液體火箭和固體火箭 發動機專業、螺旋槳專業和發動機控制 專業等。1987 年,北航航空發動機設計 專業被評為全國首批重點學科。在人才 培養方面,王紹曾教授特別注重對學生 的工程訓練和實踐,認真實行教育、科 研和生產勞動相結合。幾十年來,發動 機系從初期全面學習蘇聯開始,以后逐 步根據本國情況,遵循黨的教育方針在 培養德、智、體全面發展人才的道路上 進行積極探索,使教學改革不斷推陳出 新,漸趨完善。王紹曾特別關心學生和 青年教師的成長,以自己的實際行動教 育青年同志。發動機系從1956 年開始培 養研究生,幾十年來這個系所培養的人 才,已陸續成為航空航天事業的骨干, 其中已有四名被選為兩院院士。王紹曾 教授發揮了奠基人的作用,他歷任北航 二部副主任,航空發動機系副主任、主 任,飛機系主任,院教務部副部長,副 教務長、教務長,院黨委委員,北航學 報編委會主任,院學術委員會副主任, 動力系名譽主任等職。王紹曾于1956 年 4 月加入中國共產黨,1960 年被評為北 京市先進工作者。幾十年來,王紹曾教 授對工作一貫認真負責,踏實苦干,忠 于黨的教育事業,無愧為優秀的教育家。 他是享受政府特殊津貼的專家。

王紹曾教授于1997 年4 月1 日因病 逝世,享年85 歲。他樸實無華的一生,得 到北航師生員工無限的崇敬和懷念。

吳云書,1918 年6 月生,陜西高陵 人。1942 年畢業于西北工學院航空系。 1945 年赴美國進修實習,1947 年回國。 回國后到母校西北工學院任副教授,后 晉升為教授。1951 年,根據中央指示, 西北工學院航空系、北洋大學航空系和 廈門大學航空系并入清華大學,成立清 華大學航空工程學院。1952 年,吳云書 教授參加了創建北京航空學院。建院初 期,他任北航院務委員會委員,參與學 校的規劃和建設。當時北航只設立了三 個系,即飛機系 (一系)、航空發動機 系 (三系)、飛機設備系 (二系)。1954 年,吳云書教授奉命開始籌建航空冶金 系 (四系),這是一項開創性的工作。 經研究決定,該系從研究生教育開始起 步。在吳云書教授直接參與下,先從其 他飛機系和航空發動機系抽調一批低年 級學生,轉為攻讀航空冶金專業的研究 生。在蘇聯專家指導下,吳云書教授組 織這批研究生向蘇聯專家虛心學習,為 本系的發展培養師資隊伍和專業人才。 這一舉措后來被證明是完全正確的,這 批學生于1958 年研究生畢業,成了本 系教師隊伍的骨干力量,其中有的后來 還成為中國工程院院士。幾乎與此同 時,航空冶金系于1956 年開始招收本 科生,根據學科發展的需求,改為航空 熱加工工藝系,設立鍛造、鑄造、焊 接、金相熱處理等四個專業,每個專業 都有一位蘇聯專家。根據中央指示, 1957 年10 月,西北工學院和西安航空 學院在西安合并成立西北工業大學,北 航奉命將鍛造和鑄造兩個專業的師生于 1958 年初并入西北工業大學。這樣一 來,吳云書教授和其他領導們開始謀劃 本系今后的發展。根據當時學科發展和 國防建設的需要,1960 年,做出了將航 空熱加工工藝系改為 “航空材料系”的 決策,分設航空金屬材料、精密合金、 金屬腐蝕及防護、航空非金屬材料及工 藝、粉末及陶瓷材料、航空原子能材料 等六個專業。1962 年,又進行了適當調 整。1978 年,改為 “材料科學與工程 系”,進一步拓展了學科和專業的面向。 這一切的改變,都傾注了吳云書教授的 心血;體現了北航學科建設的預見性和 前瞻性,與時俱進地跟蹤了航空航天工 業發展的需求和材料科學發展的需要。 事實證明,從1978 年至今的 34 年來, 北航材料科學與工程系 (學院)的飛速 發展,得益于當年的正確決策。當年, 為了加強和引導材料科學與工程的科學 研究,吳云書教授還組建了材料科研小 組,并親自領導和組織科學研究。后來 擴大為材料研究室 (第八研究室),研 究工作著力于高強度鋁合金、金屬基復 合材料以及最早就開展的飛行器和機械 產品的失效分析。為了提高材料系的師 資和教學水平,吳云書教授一方面到有 關院校去挑選和引進人才,充實師資隊 伍,另一方面專門為中青年教師講授 《工程數學》等課程,親自編寫教材和 講義,組織答疑和布置課后作業,他還 做過 《金屬原理》課程的示范性專題講 授,以提高中青年教師的講課效果。改 革開放以來,吳云書教授積極組織本系 的對外學術交流,邀請發達國家院校的 專家教授來系講座和做報告,他積極支 持派遣中青年教師出國留學,鼓勵他們 學成回國,為北航材料系的建設和發展 多做貢獻。他積極提攜中青年教師挑重 擔,推進材料科學與工程系的建設。吳 云書教授曾擔任北航學術委員會的副主 任,為北航的學科建設、學術交流和人 才培養做出了重要貢獻。我們衷心祝愿 吳云書教授,健康長壽,吉祥如意。

饒國璋,1899 年4 月1 日生, 江西進賢人。1917 年10 月,他懷抱 “工業救國”的理想,東渡日本自費 留學。l919 年5 月,國內爆發了“五 四”運動,許多留日學生為抗議美、 英、法、日等帝國主義在“巴黎和會” 上瓜分中國的侵略陰謀,毅然回國, 其中就有饒國璋。他于5 月下旬回 到上海。為了探索真理、振興中華, 上海的“赴法勤工儉學學會”非常活 躍。1919 年10 月,饒國璋與一批青 年朋友一起離開上海,遠涉重洋去 法國,開始了他的勤工儉學生涯。他 先后在法國胥乃德飛機制造廠、貝 來蓋飛機工廠、雷諾發動機制造廠、 鶴尚飛機工廠和胥勒克水上飛機制 造廠等五、六家工廠做工和實習,參 與這些工廠多種產品的設計、制造 和具體生產實踐,苦干了整整八年。 饒國璋于1927 年11 月回到祖國。

他躊躇滿志,立即全身心投入了飛機設計和制造。經過兩年的不懈努力,克服了許多困難,由他負責設計和制造的中國第一架飛行教練機“成功第一號”終于在1929 年于上海虹橋機場試飛成功。但是,在當時的社會和經濟條件下,不可能進一步試驗和生產。于是,饒國璋只得轉向“教育救國”。1931 年11 月,他受聘于杭州筧橋航空學校。筧橋航校是為空軍培養飛行員和飛機發動機維修人員的。1937 年“七七”

盧溝橋事變爆發,日寇大舉南侵。饒國璋隨著筧橋航校師生從杭州轉移到昆明,為抗日戰爭繼續培養飛行員和地勤維修人員。

但在抗戰勝利后不久,航校已經 成為蔣介石發動“內戰”的工具,饒 國璋毅然離開航校。1946 年,四川 大學聘請饒國璋為航空系教授,后 來升任系主任。新中國成立后,根據 中央指示,云南大學航空系于1951 年并入四川大學航空系。1952 年, 中央決定成立北京航空學院,饒國 璋奉命于當年9 月,率領四川大學 航空系全體師生共107 人 (其中教 師17 人,學生90 人),從成都出發, 經重慶坐船,順長江而下到武漢,坐 火車于1952 年9 月底抵達北京,為 全國八所航空院系合并、創建新中 國的第一所航空高等學府-- “北京 航空學院”鋪上了一塊重要的奠基 石。建校初期,饒國璋先生是北航院 務委員會委員,并主持金屬工藝學 教研室和實習工廠的工作。他極其 注重培養學生的基本技能和實際動 手能力,對學生的金工實習進行了 細致安排。1956 年,北航正式成立 航空熱加工工藝系,后來,該系改為 航空材料系,饒國璋教授擔任副系 主任,主管教學工作,他為該系的建 設和發展傾注了全部心血。饒國璋 教授對師資隊伍建設極其重視,他 提出教研室必須要進行教學研究, 教師要對教學內容和教學方法進行 討論和研究。他對教學實驗和生產 實習特別關注。他要求航空材料系 的每門專業課除了課堂教學之外, 都必須有相應的 “教學實驗課”,學 生到航空工廠進行生產實習,必須 到生產第一線去頂班勞動。對于熱 加工工藝的專業課教材和講義,他 認真地進行審閱。他廣泛閱讀和收 集各國航空研究進展的信息資料, 為我所用。饒國璋教授掌握法、日、 英、俄等四門外語,經常在圖書館期 刊閱覽室搜集資料,在外文書庫常 常會見到他指導學生閱讀的身影。 饒國璋先生的拳拳愛國之心,令人 敬佩。1962 年10 月,在北航建校十 周年時,他撰文寫道:“我厝身于航 空教育,已三十余年,到今,方見到 欣欣向榮、蓬勃而健全發展的航空 教育。在北京航空學院建院十周年 之時,不禁要為祖國歡呼,為社會主 義建設前途慶祝!在人民的偉大事 業中,勇往邁進。”今天,重讀饒先生 50 年前的這段激勵他自己又激勵 后人的文字,令人深深感動。

1968 年11 月22 日,饒國璋教 授因病醫治無效,溘然長逝,享年 69 歲。當我們慶祝北航建校60 周 年的時候,要學習饒國璋先生的崇 高風范和奮斗精神,創造我國航空 航天教育事業更加輝煌的未來。

張錫圣,1920 年生,湖南永順 人。1934 年考入湖南常德省立三中 初中,1937 年考入湖南瀘溪四中高 中,1940 年考入因抗日戰爭爆發已 經遷至重慶的上海交通大學機械工 程系。1944 年畢業后在重慶的航空 委員會機械處和成都第三飛機制造廠從事技術工作,1945 年受航空委員會派遣,赴美國丹佛航空學校及航空工廠進修和實習,1947年回國。張錫圣先在貴陽高等工業學校任教,后受聘于中央工業專科學校航空工程科,主講機械零件和機械設計。不久他晉升為航空工程科教授,并擔任主任。

1951 年,根據中央指示,中央工業專科學校航空工程科與華北大學工學院航空系合并,張錫圣教授率領中央工專航空科的師生來京,在當時的北京工業學院校址內辦學。1952 年10 月,張錫圣教授參加創建北京航空學院。

北航建院初期,張錫圣教授參與籌建航空發動機系,擔任航空發動機系副主任,他協助系主任為航空發動機系的專業課程建設和實驗室建設做出了積極貢獻。后調任北航副教務長,協助教務長 負責全院的教學組織管理工作,為 建院初期北航全院的教學工作付出 了辛勤勞動。1957 年,北航成立火箭 系,有5 位火箭導彈的蘇聯專家來 北航。1960 年,張錫圣教授擔任火箭 系的系主任。他編寫了《機械零件》、 《火箭發動機原理》等教材,為本科 生和研究生講授過 《機床液壓氣壓 傳動》、《火箭發動機原理及構造》和 《潤滑油理論》等課程。他還指導液 體火箭發動機專業的博士研究生。 張錫圣教授長于火箭發動機高頻振 蕩燃燒理論和流體潤滑理論的研究 及實驗,在改造機床設備方面的研 究成果已被推廣應用。他的研究成 果,兩項獲得國家發明獎(即,33 萬 轉/分氣體浮環動靜壓混合軸承超 高速精密主軸;Φ35-540 液體靜壓 深孔內圓磨桿),三項獲得國家專利 (即,孔式環面淺腔可調瓦動靜壓軸 承,耐磨塑料襯動靜壓新型精密機 床軸承和高精度動靜壓油膜支承簡 易數控車床)。張錫圣教授曾任北航 分院院長、北京市航空學會理事長, 為北航的建設和發展留下了光輝業 績。1990 年12 月被國家教委授予 “從事高教科技工作四十年成績顯 著”榮譽證書。1992 年被授予航空航 天工業部“有突出貢獻專家”稱號, 并享受國務院頒發的特殊津貼。

張錫圣教授于 2007 年 12 月 28 日與世長辭,享年87 歲。他勤勞 樸實、埋頭苦干、嚴謹治學、不斷創 新的精神值得我們永遠懷念和學 習。 (作者為北京航空航天大學老教授協會常務理事兼秘書長 周自強)