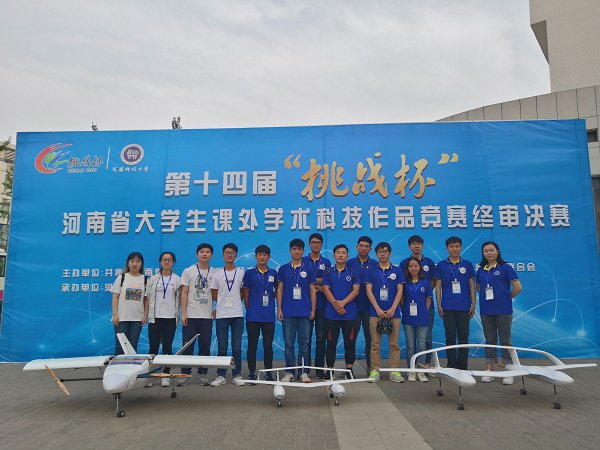

5月23日至27日,在第十四屆“挑戰杯”河南省大學生課外學術科技作品競賽終審決賽中,我校創新實驗團隊作品《新型可變布局農用物流無人機》在省內65所高校上報入圍的410件作品中脫穎而出,榮獲特等獎。其團隊成員有馮路啟、姬同蒙、李卓遠、何怡君、王藝龍、隆斯達、譚思奇、肖曉盼八人,馮路啟是該項目負責人,指導老師為王曉璐。

“可變布局利用變形機構實現機翼的打開與合閉。無人機在起飛過程中,螺旋槳處于垂直方向、機翼處于三段翼狀態,可獲得較大升力,進而實現垂直起降或短距離起飛,到達適當位置時,螺旋槳傾轉至水平方向,變桿機構使三段翼合并為單翼,提高了飛行速度。”

“挑戰杯”省賽答辯現場,王藝龍向評委老師陳述,“這是新型可變布局農用物流無人機的創新點,這個設計讓無人機更適用于偏遠地區復雜的飛行環境。”

指導老師王曉璐介紹,這架無人機不止是造型亮眼,它低成本、高效用,能服務于農業、農村、農民,是架務實又靠譜的物流無人機,還可在多種運輸環境發揮運輸作用。

知農憂農創新為農早在2018年,創新實驗團隊針對山區復雜地形的飛行技術和物流無人機的承載設計開展研究時,馮路啟就萌生了利用變桿機構實現“可變布局”的想法。

今年團隊立項參賽之際,正值兩會期間,習近平總書記參加河南省代表團審議會議時指出,重農固本是安民之基、治國之要。

那么“三農”工作、脫貧攻堅和鄉村振興工作中會需要用到無人機技術嗎?團隊帶著這樣的疑問、查詢了大量相關資料,最終了解到:農產品普遍保存周期短,省內部分山區農村在轉型發展中面臨著運輸困難、物流成本高的困境。

為適應農產品保存時間短、需要及時響應的物流運輸需求,團隊成員隆斯達率先從專業角度出發,提出做一架結構輕、載重大、能大迎角飛行的無人機的技術構想。

2017年,創新實驗團隊曾參加中國國際飛行器設計大賽,并憑借大縫道多段翼布局奪得冠軍,積累了不少經驗。

確認可行性后,團隊成員將手上的物流無人機技術引入用到農業領域的實踐中,以可靠的物流無人機技術框架為基礎,創造出適應多變環境的“可變布局”,新型可變布局農用物流無人機項目正式啟動。

采用三軸矢量傾轉旋翼的動力方式,利用“可變布局”,新型可變布局農用物流無人機具備了在兩個飛行模式間相互轉變的創新技術優勢。“可變布局使無人機兼具多翼飛機與單翼飛機的優點,針對不同的起降距離、飛行速度有很強的適應力。”王藝龍如是說。

在汗水和熱血的澆灌下,成員們在期限內完成了新型可變布局農用物流無人機的精細設計、復雜的工藝裝配流程等任務,使得最終成品的空中運輸效率得到提高、成本有所縮減,成功實現了全部的設計目標。

披荊斬棘熱愛為基然而,新型可變布局農用物流無人機的設計并非一帆風順,隊員們面臨著各種技術上的挑戰。“設計者的構思、在CAD軟件上畫出來的圖,加工工藝、飛機裝配及飛控系統,是一個連串的環節,整個要打通。出現問題時,可能要返工,也可能要迭代。”王曉璐說。

項目開展前期,低年級成員專業知識不足,協調不好,概念方面的錯誤時常出現。“效率上不去,項目進展就要出問題。”隆斯達說,“我們都十分熱愛飛行器,這份熱愛動力要求我們不能踟躕不前,一定要把遇到的坎都邁過去。”提質增效,成了團隊成員共同的心聲。

在王曉璐的耐心指導下,團隊內構建了集中討論的協調機制。通過與高年級骨干針對性地先行討論,再由高年級骨干幫、扶、帶低年級成員參與到具體的工作中的模式,團隊很快形成了高效的分工配合。

針對中期工藝上出現的問題,團隊建立了專用的QQ群共同探討。成員把所用到技術資料按參考價值歸檔、分類,在“群文件”里共享資料,溝通技術難點,在磨合之中循序解決了諸多疑難要點。

團隊在立項后從未停止細節修改,在進行數字模擬計算的同時,成員們頂著摔機的壓力和風險,投入了大量的時間精力做飛行試驗。

在摔機、修復、再試飛的循環往復中,團隊最終突破了技術工藝上的舊瓶頸,作品也在制造裝配、線路設計變化、機身材料結構等方面都得到了針對性的升級。

到正式申報省賽項目時,無人機已經歷了四輪迭代。作品設計方案在機身形態、動力裝置個數和布局形式等方面都做出了數次改動,外在的機體布局雖與第一代無人機基本一致,但內在的設計功效早已煥然一新,更能在復雜的山地完成各項運輸任務。

經得起最挑剔的眼光,團隊做出了一架有優點、特點、閃光點的飛行器設計作品。

征途未盡奮斗不止“在答辯環節,創新實驗室團隊采用圖文說明和視頻直觀展示的方法,對無人機的主要功能和技術指標進行了細致的闡述,使作品的優點清晰地呈現出來。他們在現場的表現的非常出色,贏得了專家評委的認可。”校團委老師徐亞輝說,“他們的獲獎實至名歸,也是我校在挑戰杯比賽中的一次突破,對團隊成員而言,特等獎是對他們汗水和努力的回報”。

“賽事經驗的積累讓團隊成員以新眼光更熟知了無人機項目。我們在參賽路上,解決了技術工藝、飛控操作中的細節難題,現在更有信心面對國賽。”回憶起參賽的歷程,馮路啟表示,對團隊而言,參加“挑戰杯”是對眼界的開拓和技術的磨礪。

過硬實力、充足的準備,師生協力共進,使得他們在答辯環節扶搖直前,闖關成功。然而,省賽特等獎的桂冠,只是征途上的里程碑,仍尚未抵達終點。

王曉璐反復提醒團隊成員,要保持著謙虛的心,常思考作品的不足,虛心學習、補足短板,以更高的標準要求作品和自我。馮路啟坦言:闖入國賽圈,就意味著要和行業內最頂尖的一批人競賽。

“我們設計的無人機可以脫離了固定機場,受地形的局限比較小,在山區有著優于汽車和人力的優勢。”馮路啟說,“以高價值農作物為目標,兼顧垂直起降作賣點,物流無人機有著不小的潛在市場和較好的實用前景。但團隊目前最需要做的是沉下心磨礪技術,爭取實現再次迭代。”

面對即將到來的國賽,團隊沒有絲毫松懈。在物流無人機布局形式基本成熟,可行性得到了充分的論證的條件下,優化貨倉布置、美化外觀設計、拓展應用面以及做出更好的試飛展示效果,都是團隊目前努力改進的方向。

關注三農,將無人機技術轉化為農用物流產品,用科技創新造福農民。創新實驗室團隊的故事還在繼續,馮路啟說“對無人機技術的專研”和“實現技術轉化的初心”是他們團隊的雙翼,他們要用這雙翅膀,在科創天空中翱翔,畫出最美的軌跡。