他說:“勤奮一點,誠實一點,誠懇一點,謙虛一點,寬容一點。”這五個“一點”,是我校病原生物學系代代傳承的人生和工作態度。

他曾帶領過的這個團隊中,有9位獲得了國務院特殊津貼,由此奠定了我校寄生蟲學專業在全國的領先地位。

“入師門至今55年,受用不淺。”吳觀陵教授說。

“他的精神,我學了70余年,也將享用一生。”他的長子說。

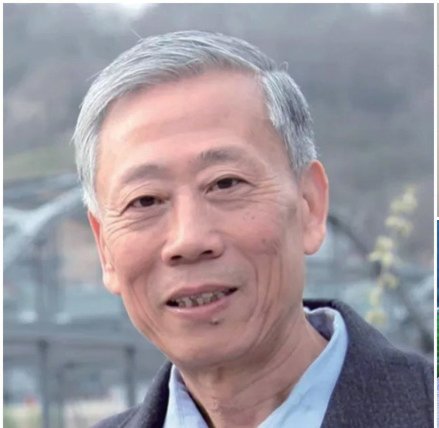

他是我國現代寄生蟲學的奠基人和學術帶頭人之一、國務院學位委員會遴選的首批博士生導師、原我校基礎醫學院寄生蟲學教研室的主任趙慰先教授。

12月20日,我校舉行紀念趙慰先教授誕辰100周年座談會,感恩他為南醫人留下的寶貴的精神財富。

傳給學生,再傳給學生的學生“他尊重別人。”

“我懷念我的老師。”趙老的學生、原我校副校長吳觀陵教授回憶,趙教授總是在不斷學習,他常說“謙虛一點、寬容一點”,“他經常在看到別人的文章里有不懂的地方時,就寫上‘請吳觀陵同志評、閱’。”

在吳觀陵的眼中,趙教授在任何時候都很尊重他人。“有一次課題組討論問題,我當時年輕,引經據典,站起來手舞足蹈,趙教授坐在一旁,一言不發。”會后,師徒倆一起回家的路上,趙老才跟吳觀陵說:今天你發言講得很好,但我沒表態。與會人很多年資比你高,也許他們會接受你在學術上的觀點,但不一定會接受你表達的方式。”“他教會我尊重別人。”吳觀陵說。

“他非常敏銳。”

吳教授回憶,寄生蟲學在過去是一門以動物學為基礎的學科。“上世紀50年代,趙教授提出,作為一門醫學基礎課程,必須符合醫學教育需要。于是他把寄生蟲學的研究方法從簡單描述流行病學,向免疫學方向推進。我讀研究生時的課題是免疫學,在全國其他醫學院校還尚未開展免疫學研究和授課時,我們就已經在做了。”

“他會學。”

“趙教授教會我梳理、整合、凝煉。”吳觀陵清楚地記得,有一次開展政治學習,小組長在讀完大篇幅的社論后,請趙教授先發言,“他立刻談了這篇社論的主題、分為幾節、每節的重點在哪里。這種迅速整理凝煉的本來是一種會學的本事。”

“我跟隨老師時他45歲,如今55年過去了,我已年屆七旬,但趙教授的教誨令我受益至今。”

“希望通過我的口述,將趙教授的精神傳給我的后生,讓他們知道,我們的團隊中曾經有一位國內非常著名的醫學教育家和人體寄生蟲學家。”

“他非常敬業。”

“1997年4月初,趙教授生病,是我和另一位同學送他去的醫院,那時候他的身體已經很虛弱了,可躺在病床上,他還在關心我們的學業情況和畢業論文進度。”趙老的學生、中山大學中山醫學院黨委書記吳忠道也一直記得老師的關懷。

“1997年4月14日,趙教授離開了我們,但他留給我們的精神財富一直都在鼓勵著我。”

“他留下一部‘傳世經典’。”

“我進入病原生物學系拜吳觀陵教授為師時是1998年,無緣和趙先生相見,但對于我老師的恩師,且跟隨洪式閭教授在我校寄生蟲學創建和發展中做出重要貢獻的趙先生,我一直非常膜拜。從讀研至今,我未曾離開過學系,時時刻刻受到趙先生傳承下來的精神的感召和鼓舞。”作為 “后生”,基礎醫學院病原生物學系主任季旻珺說。

1983年,趙慰先教授主編的200萬字大型參考書《人體寄生蟲學》由人民衛生出版社出版,該書在海峽兩岸具有廣泛的影響力,1996年獲衛生部科技進步二等獎。后由吳觀陵教授接任主編的《人體寄生蟲學》第四版(2013年)被評為 “國家新聞廣播總署十二五重點出版物”。“這套寄生蟲學界的經典傳承之作,在序的部分一直保留有趙先生的照片。”

2015年,病原生物學系完成整體搬遷。季旻珺說:“整理學系的舊書,看到一本本書上面蓋有一個個公章時,赫然發現寄生蟲學專業的歷史貫穿著南京醫科大學的發展史,許多書上至今還有趙先生的筆跡,有些頁面上備有趙先生做的記錄。雖未曾謀面,但見字如見人,非常親切。”

“他樸素、嚴謹。”

“趙教授有一次去湖南血防所講學,謝絕對方接站,自己前往。他到達時是清晨,該所還未上班,他就坐在路邊等候。”原基礎醫學院院長朱昌亮回憶。

《人體寄生蟲學》第二版出版時趙老年事已高,所以不能像之前一樣有充足的精力一字一句地校對,出版后他發現其中有一些錯誤,于是一家一家地寄出更正后的勘誤。

朱昌亮說:“趙教授當時很痛心地說:我對不住大家。”

“他為南醫留下許多‘第一’。”

“趙慰先教授在國家、學校和學院發展的不同時期做出了杰出貢獻。”基礎醫學院黨委書記陳琳說:“他是學校、學院歷史上招收的第一位研究生,是中央防治血吸蟲病領導小組成員之一,是十一屆三全會后基礎醫學院寄生蟲學教研室的首位主任,是學校和學院第一位博士生導師,他還主編了我國第一部《人體寄生蟲學》專著。”

傳給孩子,再傳給孩子的孩子一門英才趙慰先、金錦仁教授夫妻育有子女五人。長子趙正平,原中國電子科技集團副總經理、博士生導師;次子趙曙東,南京大學商學院教授、博士生導師;三子趙樹平,美國休斯敦國家癌癥研究中心研究員;長女趙晴初,原中科院合肥研究分院研究員;次女趙麗初,原中信銀行南京分行支行行長、江蘇新業集團審計總監。

一鍋“神仙湯”

趙正平憶及父親曾給他的諄諄教誨,潸然淚下。

“三年困難時期,因為飯無油水,菜稀飯能頂的時間也不長,備課和學習的一家人到晚上九、十點鐘就饑腸轆轆。父親就去廚房燒一鍋‘神仙湯’:在煮開的白水里倒點醬油,用筷子再沾點油加進去,一家人像神仙一樣喝了湯以壓壓饑,繼續備課和學習。”

父親也常教給他做人的道理:“記得我大學畢業時,趕到農場看望父母,身處‘牛棚’的父親,瘦削的臉龐已無昔日的光彩,唯有明亮的雙眼中透出堅毅和從容的光亮,諄諄告誡我,做人要實事求是,有一說一,有二說二。”

在他的記憶中,父親胸懷滿腔的愛國情懷。抗戰時期,正在英國留學的父親得知自己的胞弟犧牲的消息,“放棄優厚的工作環境,毅然歸國,報效祖國,成為我國血防戰線上的一名戰士和專家”。

父親留下的寶貴精神財富,“已讓我學習了七十余年,也將享用一生”。趙正平說。

一個被書壓彎的藤條書架“我的童年和青少年時代,是在峨嵋嶺的南醫大院里度過的。”趙老的孫子趙飛現任我校一附院胸外科副主任醫師,“記得爺爺奶奶的書房里看到成堆的卡片,密密麻麻地寫著中英文。后來學醫,才知道這其實是讀書筆記,是閱讀文獻后的記錄、注釋,還包括一些不會的英文單詞。”

“記錄卡片的時間應該是爺爺奶奶60歲的時候,他們這個年紀仍然在堅持閱讀國外文獻,追蹤醫學的最新進展。當時沒有電腦也沒有網絡、圖書館,他們接觸最新的文獻只能通過書籍和期刊,看完后,用卡片記錄下來,他們把這些卡片都視為珍寶,每天都會拿出來看看然后再按順序擺放整齊。”

趙飛記得,爺爺奶奶家里靠墻擺放著一排書架,“一個是木制的,一個是藤條編的,因為書太多,那個藤條書架已經被壓彎了。”

“有一天我發現了一本人體解剖學,好奇地翻開書頁,卻被書里的圖片嚇到了。爺爺當時安慰我的話是:你要是以后能當醫生就不會再害怕了。”

“一個有擔當的人!”

“十八歲,我如愿地進入南醫大學習,爺爺奶奶非常高興。和課業成績相比,他們更看重我的品格,爺爺經常說的一句話是‘一個人不管在什么時候什么地方,都應該知道什么事情該做,什么事情不該做,要做一個真正有擔當的人。’”“滄海一滴水,奉獻與追求。”

“我們紀念趙老,就是要紀念每一個對教育事業無限忠誠、無私奉獻的育人楷模;紀念每一個對學術心懷敬畏,踏實肯干的科學先鋒;紀念每一個在艱苦歲月里保持了獨立思考的知識分子。”校黨委書記王長青總結說。

“我期待著學校師生將老一輩南醫人鑄就的人性光輝和人格溫度轉化為文化力量,攜手前行;也期待著有更多南醫人將其個人生涯與歷史的嬗變、時代的進步融匯到一起,投身于健康中國和偉大復興中國夢的征程中。”

猶記蜀中事,如今已白頭。

天上晴或雨,人間喜和憂。

何須計成敗,不必議春秋。

滄海一滴水,奉獻與追求。